La escritura como felicidad

Luis A. Fleitas Coya

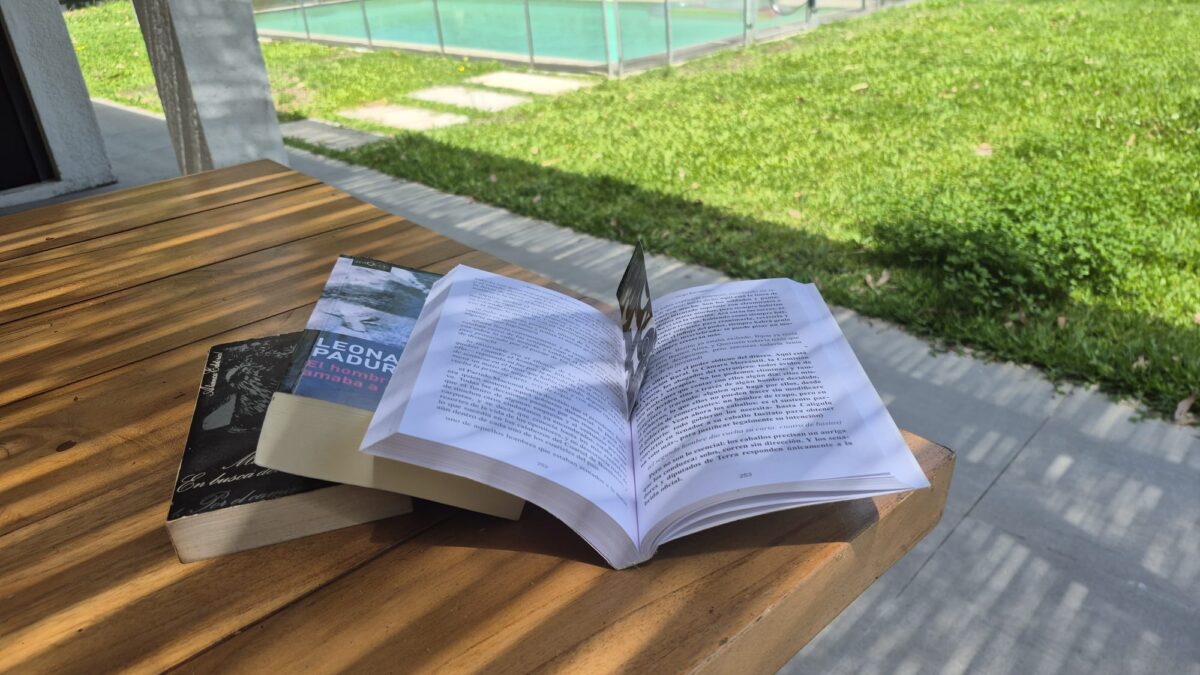

La suave brisa pasa entre los árboles y llena la mañana de un aire fresco que escancia la piel e invade los pulmones, mientras en el cielo azul el sol de enero brilla tan fuerte que parecería querer arrasarlo todo, el pasto, las hojas de los árboles, las enredaderas, las plantas. Susurra el agua un poco más allá, y las hojas del libro al alcance de la mano, están abiertas y prontas para continuar contando la extraña y olvidada historia del veterano general y escribano que invadió la patria desde las fronteras brasileras para liderar el alzamiento que liberara al Uruguay de la dictadura de Terra y sus secuaces. Me espera otro, más allá, uno que cuenta la historia de un hombre que amaba a los perros que a su vez cuenta el atroz asesinato de Trotsky a manos de un esbirro de Stalin, clavándole una pica en el cráneo, y otro y otro y otro. Los libros se apilan en estantes y en mesas en la casa y por una razón u otra todos me demandan. Sentado a la sombra intermitente de un techado de cañas cortadas longitudinalmente por la mitad o medias cañas, pienso en ellos, y si no en los inacabables siete tomos de A la recherche de monsieur Proust, por lo menos en el primero y sus 503 páginas bien plantadas, que me propongo abordar este año de una vez por todas.

Y así, un libro tras otro, durante toda mi vida. ¿Qué busco, qué persigo? No lo sé con precisión, pero todo me interesa, me gusta, me hace indagar, seguir adelante. Habrá por ahí quienes dirán que este tipo se refugió en los libros desde niño porque tuvo una infancia desgraciada, solemne embuste en el que no puedo cobijarme para buscar explicaciones de gran recibo en ciertas capillas; igualmente, si bien no tuve una infancia infeliz porque no fue así, siempre me sentí a mis anchas en el mundo de los libros en relación a la vida real bastante inferior e insuficiente comparada con las historias maravillosas que leía o los poemas que me revolvían el alma. De ahí a escribir a mis escasos y aproximados diez años, solo hubo un paso, y tampoco sé lo que buscaba cuando redacté esos mis primeros versos que con desmesurada ingenuidad firmé al pie con nombres inventados por si alguien los descubría, ni cuando luego hilvané mis primeros relatos. Bajo la sombra de las cañas, mecido por la brisa y encandilado con la luz que todo lo inunda, recuerdo como siempre lo que Hemingway escribió en su crónica Recordando la caza de pluma. Crónica de Cayo Hueso para Esquire en febrero de 1935: “En esta vida descubre uno que ha sido feliz solo después de haber leído buenos libros”, y pienso en que no hay forma de decirlo mejor, y en que nunca he sabido bien lo que me ocurre con los libros y con la escritura –o tal vez sí, pero para fortuna del lector, le ahorro las elucubraciones- pero que si algo es, es lo más parecido a lo que dijo con puntería e inspiración el viejo y admirado autor de París era una fiesta, mientras miro al señor benteveo de pecho amarillo y vincha blanca (usaba vincha como el benteveo escribió Fernán Silva Valdez) parado en la cerca observando a diestra y siniestra desconfiado y a punto de zambullirse en picada en la piscina como lo hace todas las mañanas para maravilla de este servidor, que en cualquier momento escribe una crónica sobre la mañana, los libros que le esperan, el benteveo, y la escritura como felicidad.